Altri contenuti

- Di Jacopo Di Cocco

- Altri contenuti

Illustrerò sinteticamente un modello pensato quanto seguivo nel consorzio GARR (nato nel 1991) la realizzazione delle reti informatiche per le università e la ricerca in particolare per i sistemi documentali incentrati sulle biblioteche e tenevo, per gli studenti di Economia corsi sia per l’Idoneità informatica e di Contabilità nazionale, dove, data l’origine keynesiana, è essenziale l’aggregazione di tutti i flussi e fondi economici dei diversi operatori. Dopo 15 anni di uso dell’informatica nella ricerca personale, nel 1986 ricevetti dal rettore Fabio Roversi Monaco l’incarico di promuovere l’automazione delle biblioteche dell’ateneo e quindi l’accesso alla documentazione scientifica, dopo poco cominciai a collaborare con il CNR, il Murst, le Regioni e il MiBAC per rendere il servizio bibliotecario nazionale e internazionale, (grazie ad un progetto europeo) generalizzato a tutte le discipline a disposizione di docenti, studenti e laureati. Nel 1991 grazie agli amici fisici e astronomi conobbi le reti aperte di calcolatori e le fondamentali novità del World Wide Web che si stava elaborando al CERN, che lo pubblicò come software libero il 30 Aprile 1993; nell’agosto 1993 il Centro inter-bibliotecario d’ateneo (CIB) da me diretto rese accessibili via Web i propri cataloghi on line. La facilità d’uso del Web, che si appoggiava sul protocollo TCP/IP rese egemone Internet tra le reti allora disponibili, e quindi su essa si sono sviluppati i sistemi informativi. L’accesso facile e libero, la ricerca integrata dei dati e documenti, l’uso dell’informazione come bene comune, lo sviluppo tecnologico dell’informatica, in particolare quella aperta, e gli effetti condivisi del suo utilizzo diffuso sono divenuti il centro di ricerche, sia accademiche sia di imprese. GARR non permetteva l’uso commerciale della rete quindi non seguì il fenomeno dei “social”, e fino a che io vi ho operato, come uno dei pionieri italiani della rete, non ha approfondito la tematica applicativa dell’intelligenza artificiale. Quindi ho prestato attenzione allo sviluppo dell’intelligenza naturale con il supporto dell’informazione, in particolare quella in rete. La contabilità nazionale si è accorta presto dei Big Data ossia delle informazioni raccolte tramite i calcolatori, e dagli enti delegati a seguirne gli standard internazionali vi prestano attenzione. Ad esempio Enrico Giovanini se ne è occupato e ha sollecitato l’Eurostat a prestarvi attenzione sia come responsabile delle statistiche dell’OCSE e poi come presidente dell’ISTAT.

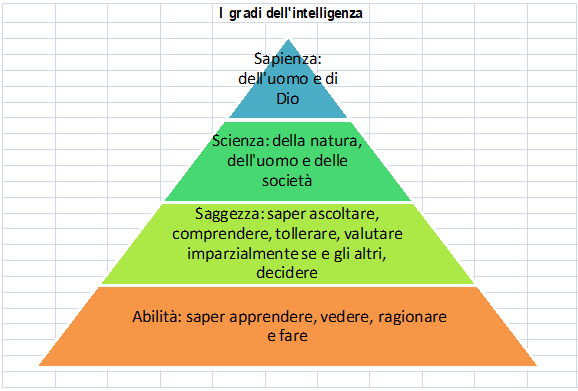

Ai miei studenti durante i corsi al passaggio tra i secoli XX e XXI ho presentato un’ipotesi di lavoro, sullo sviluppo dell’intelligenza che sembra particolarmente rappresentativo del percorso che si segue nell’affrontare i problemi posti dal Covid. Questo spinge a valutare come il modello possa essere utilizzato per un uso esteso e se possibile generalizzato.

Questo lo schema utilizzato, denominato “circuito dell’intelligenza[1]”. Intelligenza aggregata della realtà e di come farla evolvere per il meglio con un processo collettivo dove ciascuno può portare un contributo piccolo, mediano o grande, contributo che dobbiamo cercare sia positivo, ma può anche essere anche negativo se per l’odio si mira a distruggere; è quasi impossibile sia nullo, perché richiederebbe un difficile equilibrio tra distruzione e costruzione.

Il circuito è sintetizzato in un fondo di conoscenze memorizzate e sei blocchi che brevemente richiameremo e che richiederanno continui approfondimenti e valutazioni che partono dalla realtà e arrivano ad una realtà continuamente modificata grazie ai flussi tra i blocchi. Come si può vedere si tratta di uno schema di valore generale, ma molto adatto a seguire il percorso degli sforzi messi in atto per controllare la pandemia di Coronavirus.

Blocco delle informazioni.

La realtà si vede quando ne riceviamo informazioni, le realtà per le quali non riceviamo ancora informazioni, neanche ipotetiche, sono realtà oscure e su di esse non possiamo esercitare l’intelligenza.

Le informazioni hanno diverse origini, caratteristiche, qualità e rilevanza. Le origini sono sensoriali, ricevute direttamente da terzi, trasmesse da intermediari, comunicate a terzi, in particolare per trasmettere interpretazioni. Tuttavia la distinzione fondamentale è se sono informazioni offerte per la ricerca di verità sulle realtà esaminate o sono false per diversi fini malevoli, a puri errori o ignoranza del diffusore (fakenews). Le falsità sono un forte ostacolo all’intelligenza costruttiva e hanno assunto forte rilievo nel mondo dei social di Internet, ma sono un fenomeno più ampio e più antico come dimostra ad esempio quanto si legge nella profezia del primo Isaia (11, 2-4) quando indica le virtù che possederà il Messia[2].

L’intelligenza prevalente è quella naturale, potrebbe essere assistita da quella artificiale grazie ad algoritmi, di libera scelta tra quelli aperti e trasparenti offerti da ricercatori, da centri che si attengano a standard internazionali, così come prescritto per le fonti statistiche ufficiali.

Blocco delle misure

Scelte le informazioni relative alla realtà d’interesse è bene controllarne la rilevanza relativa tramite dati comparabili e ripetuti per verificarne l’evoluzione.

I dati sono quantitativi e qualitativi e di tre grandi gruppi: bilanci, dati statistici e big-data. I bilanci in senso lato misurano le opere di singoli operatori pubblici e privati fornendo costi e benefici, base della valutazione e delle scelte anche politiche che li riguardano. Altri dati sono quelli statistici redatti secondo metodologie pubblicate e spesso standardizzate per renderne più facile la comparabilità; abbiamo visto come la tardiva standardizzazione dei dati sulla pandemia, abbia reso più difficile la valutazione delle diverse situazioni e la scelta tra possibili soluzioni alternative. Da questi per una più agevole valutazione si traggono indicatori sintetici. I i big-data, sono informazioni tratte automaticamente dalle attività in rete dei calcolatori; dagli applicativi social sono stati utilizzati per individuare le preferenze commerciali degli utenti e così incassare compensi pubblicitari; le profilazioni degli utenti consentono anche un uso elettorale delle informazioni. Per ottenere più dati i social tendono a mantenere gli utenti collegati più a lungo e quindi a limitarne il tempo a disposizione per le altra attività. Sembra che in questi usi rendano simile la rete a quella del ragno quando ingabbia gli insetti immobilizzandoli in attesa di divenire divorati. Quindi delicato il rapporto tra informazioni e dati, rapporto da approfondire e disciplinare.

Blocco delle osservazioni

E’ un blocco caratterizzato dalla ricerca dei legami tra cause ed effetti. E quindi su cosa operare per migliorare i risultati . Nei fenomeni umani, come in quelli astronomici, si fatica a fare esperimenti, ceteris paribus, quindi le regolarità che mostrano le correlazioni misurabili tra cause ed effetti e l’evoluzione storica dei fenomeni deve essere affidata all’osservazione. L’osservazione può essere il primo passo di una ricerca scientifica successiva, ma è anche la base di un’esperienza affrontata con saggezza da operatori operativi estranei alle attività scientifiche: un contadino usa l’esperienza propria e quella ricevuta dai suoi predecessori per adottare le migliori tecniche culturali per migliorare i propri raccolti. Le esperienze dei diversi operatori nazionali ed esteri, possono essere attentamente osservate per ricavarne le migliori pratiche da seguire da persone fisiche, giuridiche ed istituzioni sociali pubbliche o private. L’esperienza non può essere solo del momento e di un caso singolo, si appoggia su fenomeni ripetuti nel tempo. nello spazio e per una pluralità di soggetti. Esperienza e ricerca richiedono memoria e quindi archivi storici e processi di trasmissione delle competenze.

Il blocco delle conoscenze.

Comprende le ricerche pure, applicate e di sviluppo in tutte le discipline. Sono attività note e molti discusse per doverle approfondire qui. Richiedono competenze e professionalità possedute da un numero inevitabilmente ristretto di cultori che non pesano come tali sul complesso degli elettori, ma che contano spesso come consulenti e per fornire risposte ad esigenze dei cittadini, delle imprese, delle associazioni e delle amministrazioni per aiutarli a scelte razionali basi di quelle intelligenti. Il consenso degli elettori, degli amministratori e degli altri operatori sulle attività di ricerca che potranno valutare solo a posteriori è determinato dalla curiosità, dalla stima dei risultati attendibili sul piano delle tecniche e dal desiderio di vedere al meglio formati i giovani loro affidati come studenti. La pubblicità delle conoscenze sviluppate è un problema che riguarda il finanziamento delle ricerche e le convergenti opportunità di sviluppo di tutta l’umanità. In sintesi le conoscenze sono e devono essere ancillari all’intelligenza aggregata di tutta la popolazione.

Il blocco delle tecniche

Comprende non solo le tecnologie che trasformano le produzioni di beni e servizi, ma anche tutte le altre trasformazioni che consentono di migliorare la quantità, qualità, sostenibilità di quanto erogato per soddisfare i bisogni in senso lato (benessere) della popolazione, cure incluse, offrire soddisfazione ai lavoratori per le attività prestate e ridurre le differenze reddituali. È evidente la necessità di proporre scelte intelligenti e eque, capaci di ottenere il consenso degli elettori, anche in periodi di crisi.

Il blocco delle azioni

Anche arrivando a proposte intelligenti ai diversi soggetti presenti sui diversi territori comunque tra loro correlati, bisogna decidere a quali operatori è opportuno affidare le azioni da compiere in quali tempi e spazi e come vengono disciplinate le loro competenze, relazioni e acquisizioni di risorse. L’intelligenza aggregata di tutto il circuito si deve completare in questo blocco.

Per l’Unione europea che deve vincere la sfida gestionale e istituzionale postale dalla pandemia è necessaria una notevole intelligenza politica sul complesso dei problemi che si è proposta di affrontare e che gli elettori richiedono di vedere affrontati anche prima di averle conferiti gli specifici mandati, perché questo è quanto sono abituati a fare con i loro Stati.

Sintesi:

Il confronto mondiale tra sistemi autoritari guidati dalla Cina coi sistemi democratici guidati dalle potenze occidentali, in particolare Nord America e Unione Europea più orientata al multilateralismo e bisognosa di completare con intelligenza l’unità economica, l’integrazione civile e sociale, per infine raggiungere l’unità politica federale. Viene presentato lo schema del circuito dell’intelligenza con particolare riferimento alla crisi pandemica del Covid.

[1] Dal Devoto -Oli, alla voce intelligenza leggiamo: Capacità di attribuire un conveniente significato pratico e concettuale ai vari momenti dell’esperienza e della contingenza. …. . .Vivacità e sicurezza di ordine pratico e concettuale. … Conveniente interpretazione e comprensione, …. Competenza e capacità specifiche …

[2] Una citazione millenaria (700 A.C.) sulle virtù che devono accompagnare l’intelligenza: .... spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. ...Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire;… ma giudicherà con giustizia i misere prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese.